Redis核心技术20-缓冲异常

Redis核心技术20-缓冲异常

# Redis核心技术20-缓冲异常

Redis实际应用中,会遇到一些异常问题,概括来说有4个方面:缓存中的数据和数据库中的不一致;缓存雪崩;缓存击穿和缓存穿透。

# 数据不一致

缓冲中的数据和数据库中的数据不一致,那么业务应用从缓冲中读取的数据就不是最新数据,就会导致严重的错误,下面就数据不一致问题进行深入。

# 数据不一致是如何发生的

数据的一致性包括两种情况:

- 缓存中有数据,那么,缓存的数据值需要和数据库中的值相同;

- 缓存中本身没有数据,那么,数据库中的值必须是最新值。

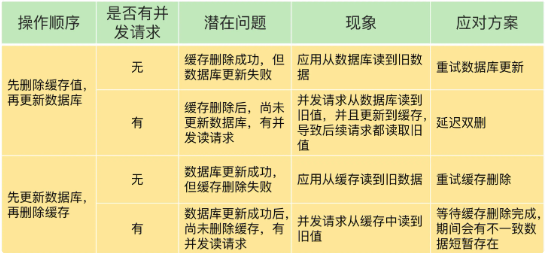

当缓存的读写模式不同时,缓冲数据不一致的发生情况不一样:

读写缓冲

对于读写缓存来说,如果要对数据进行增删改,就需要在缓存中进行,同时还要根据采取的写回策略,决定是否同步写回到数据库中。

- 同步直写策略:写缓存时,也同步写数据库,缓存和数据库中的数据一致;

- 异步写回策略:写缓存时不同步写数据库,等到数据从缓存中淘汰时,再写回数据库。使用这种策略时,如果数据还没有写回数据库,缓存就发生了故障,那么,此时,数据库就没有最新的数据了。

所以,对于读写缓存来说,要想保证缓存和数据库中的数据一致,就要采用同步直写策略。不过,需要注意的是,如果采用这种策略,就需要同时更新缓存和数据库。所以,我们要在业务应用中使用事务机制,来保证缓存和数据库的更新具有原子性,也就是说,两者要不一起更新,要不都不更新,返回错误信息,进行重试。否则,我们就无法实现同步直写。

只读缓冲

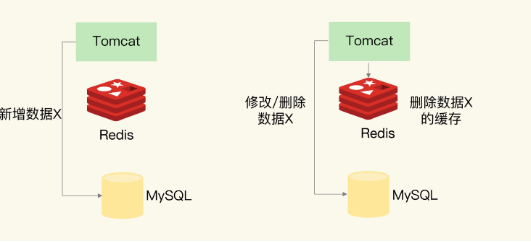

对于只读缓存来说,如果有数据新增,会直接写入数据库;而有数据删改时,就需要把只读缓存中的数据标记为无效。这样一来,应用后续再访问这些增删改的数据时,因为缓存中没有相应的数据,就会发生缓存缺失。此时,应用再从数据库中把数据读入缓存,这样后续再访问数据时,就能够直接从缓存中读取了。

但是除了新增操作,其他操作会同时涉及到Redis和MySQL的修改,这就存在一个原子性操作,这也是出现数据不一致问题的源头,下面我们来分析一下。

新增操作

如果是新增数据,数据会直接写到数据库中,不用对缓存做任何操作,此时,缓存中本身就没有新增数据,而数据库中是最新值,这种情况符合我们刚刚所说的一致性的第 2 种情况,所以,此时,缓存和数据库的数据是一致的。

删改操作

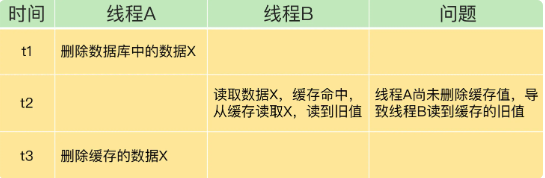

如果发生删改操作,应用既要更新数据库,也要在缓存中删除数据。这两个操作如果无法保证原子性,此时就会出现数据不一致问题了。

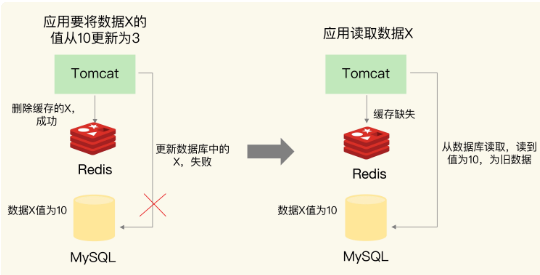

假设应用先删除缓存,再更新数据库,如果缓存删除成功,但是数据库更新失败,那么,应用再访问数据时,缓存中没有数据,就会发生缓存缺失。然后,应用再访问数据库,但是数据库中的值为旧值,应用就访问到旧值了。

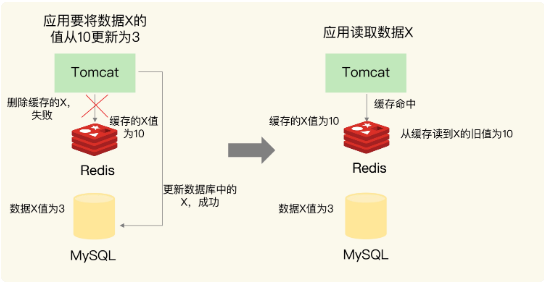

如果应用先完成了数据库的更新,但是,在删除缓存时失败了,那么,数据库中的值是新值,而缓存中的是旧值,这肯定是不一致的。这个时候,如果有其他的并发请求来访问数据,按照正常的缓存访问流程,就会先在缓存中查询,但此时,就会读到旧值了。

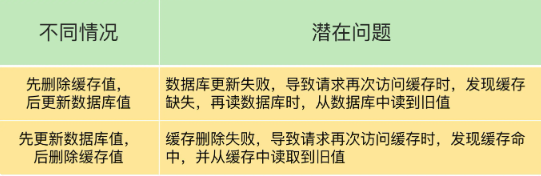

好了,到这里,我们可以看到,在更新数据库和删除缓存值的过程中,无论这两个操作的执行顺序谁先谁后,只要有一个操作失败了,就会导致客户端读取到旧值。

# 如何解决数据不一致问题

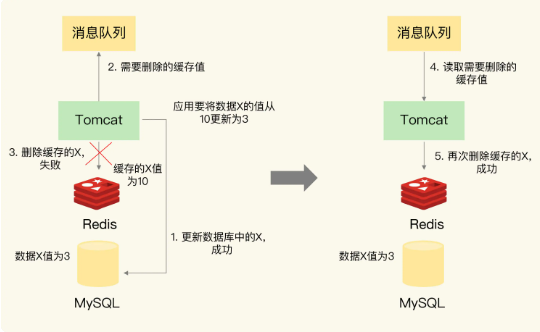

采用重试机制,具体来说可以把要删除的缓存值或者是要更新的数据库值暂存到消息队列中,当应用没有能够成功地删除缓存值或者是更新数据库值时,可以从消息队列中重新读取这些值,然后再次进行删除或更新。

如果能够成功地删除或更新,我们就要把这些值从消息队列中去除,以免重复操作,此时,我们也可以保证数据库和缓存的数据一致了。否则的话,我们还需要再次进行重试。如果重试超过的一定次数,还是没有成功,我们就需要向业务层发送报错信息了。

通过重试机制,我们就解决了更新数据库和删除缓存值的过程中,其中一个操作失败的情况。但是在大量并发的请求下,即使两个操作第一次执行都没有失败,应用还是有可能存在数据不一致的情况。

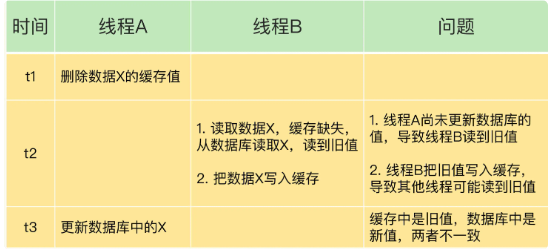

情况一:先删除缓存,再更新数据库。

针对上述情况我们可以在线程 A 更新完数据库值以后,我们可以让它先 sleep 一小段时间,再进行一次缓存删除操作,也就是延迟双删。

redis.delKey(X)

db.update(X)

Thread.sleep(N)

redis.delKey(X)

之所以要加上 sleep 的这段时间,就是为了让线程 B 能够先从数据库读取数据,再把缺失的数据写入缓存,然后,线程 A 再进行删除,所以,线程 A sleep 的时间,就需要大于线程 B 读取数据再写入缓存的时间。

情况二:先更新数据库值,再删除缓存值。

不过,在这种情况下,如果其他线程并发读缓存的请求不多,那么,就不会有很多请求读取到旧值。而且,线程 A 一般也会很快删除缓存值,这样一来,其他线程再次读取时,就会发生缓存缺失,进而从数据库中读取最新值。所以,这种情况对业务的影响较小。

# 总结

- 删除缓存值或更新数据库失败而导致数据不一致,你可以使用重试机制确保删除或更新操作成功。

- 在删除缓存值、更新数据库的这两步操作中,有其他线程的并发读操作,导致其他线程读取到旧值,应对方案是延迟双删。

# 缓冲雪崩

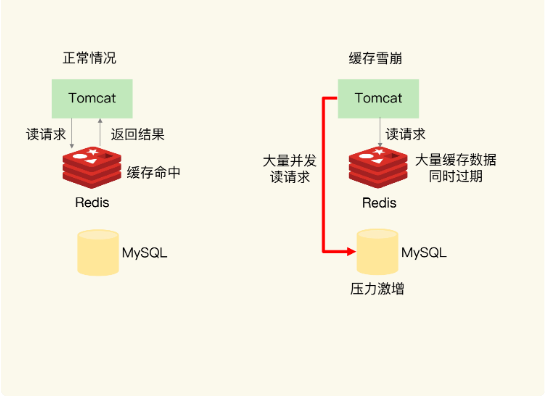

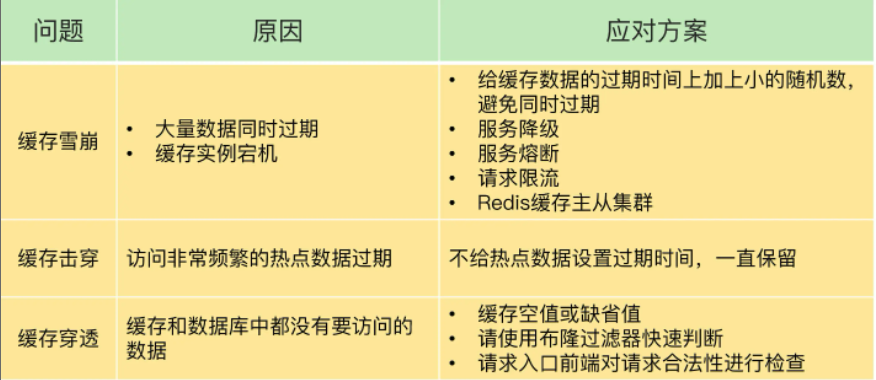

缓存雪崩是指大量的应用请求无法在 Redis 缓存中进行处理,紧接着,应用将大量请求发送到数据库层,导致数据库层的压力激增。一般是由两个原因导致的:

原因一

缓存中有大量数据同时过期,导致大量请求无法得到处理。在某一个时刻,大量数据同时过期,此时,应用再访问这些数据的话,就会发生缓存缺失。紧接着,应用就会把请求发送给数据库,从数据库中读取数据。如果应用的并发请求量很大,那么数据库的压力也就很大,这会进一步影响到数据库的其他正常业务请求处理。

- 方案一:避免给大量的数据设置相同的过期时间,可以在用 EXPIRE 命令给每个数据设置过期时间时,给这些数据的过期时间增加一个较小的随机数(例如,随机增加 1~3 分钟),这样一来,不同数据的过期时间有所差别,但差别又不会太大,既避免了大量数据同时过期,同时也保证了这些数据基本在相近的时间失效,仍然能满足业务需求。

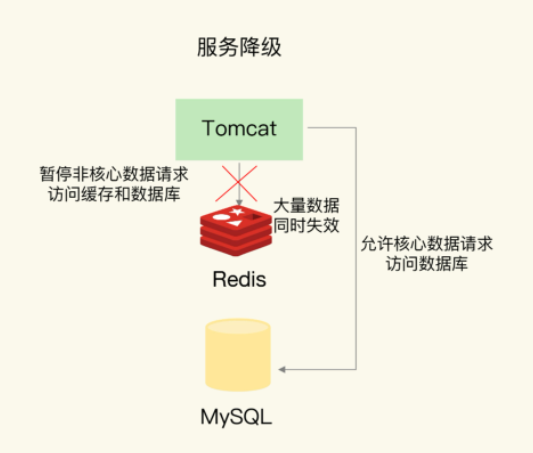

- 方案二:服务降级,是指发生缓存雪崩时,针对不同的数据采取不同的处理方式。

- 当业务应用访问的是非核心数据(例如电商商品属性)时,暂时停止从缓存中查询这些数据,而是直接返回预定义信息、空值或是错误信息;

- 当业务应用访问的是核心数据(例如电商商品库存)时,仍然允许查询缓存,如果缓存缺失,也可以继续通过数据库读取。

原因二

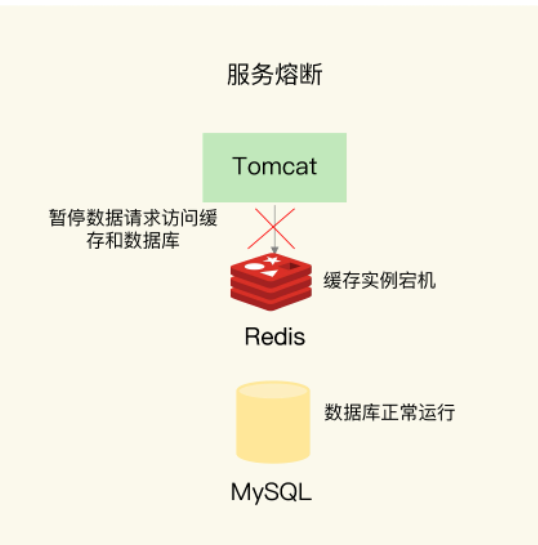

Redis 缓存实例发生故障宕机了,无法处理请求,这就会导致大量请求一下子积压到数据库层,从而发生缓存雪崩。

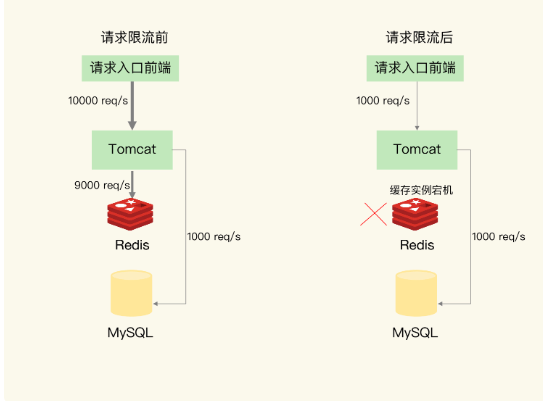

方案一:是在业务系统中实现服务熔断或请求限流机制。

服务熔断:是指在发生缓存雪崩时,为了防止引发连锁的数据库雪崩,甚至是整个系统的崩溃,我们暂停业务应用对缓存系统的接口访问。服务熔断虽然可以保证数据库的正常运行,但是暂停了整个缓存系统的访问,对业务应用的影响范围大。

请求限流:一旦发生缓存雪崩,在请求入口前端只允许每秒进入系统的请求数减少,再多的请求就会在入口前端被直接拒绝服务。所以,使用了请求限流,就可以避免大量并发请求压力传递到数据库层。

方案二:通过主从节点的方式构建 Redis 缓存高可靠集群,避免了由于缓存实例宕机而导致的缓存雪崩问题。

# 缓存击穿

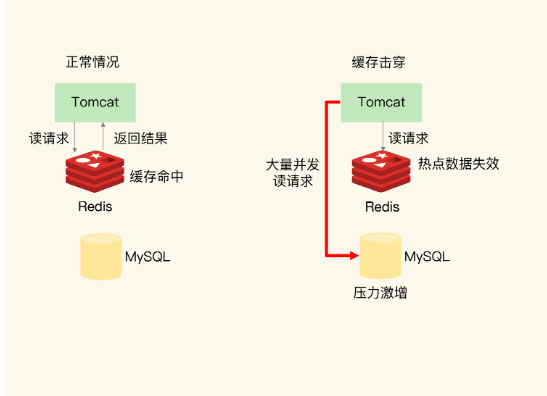

缓存击穿是指,针对某个访问非常频繁的热点数据的请求,无法在缓存中进行处理,紧接着,访问该数据的大量请求,一下子都发送到了后端数据库,导致了数据库压力激增,会影响数据库处理其他请求。缓存击穿的情况,经常发生在热点数据过期失效时,如下图所示:

为了避免缓存击穿给数据库带来的激增压力,我们的解决方法也比较直接,对于访问特别频繁的热点数据,我们就不设置过期时间了。这样一来,对热点数据的访问请求,都可以在缓存中进行处理,而 Redis 数万级别的高吞吐量可以很好地应对大量的并发请求访问。

# 缓存穿透

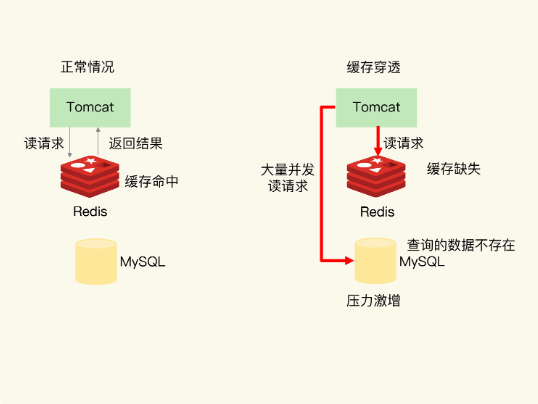

缓存穿透是指要访问的数据既不在 Redis 缓存中,也不在数据库中,导致请求在访问缓存时,发生缓存缺失,再去访问数据库时,发现数据库中也没有要访问的数据。此时相当于整个缓存也就成了“摆设”,如果应用持续有大量请求访问数据,就会同时给缓存和数据库带来巨大压力。

发生的情况一般有两种:

- 业务层误操作:缓存中的数据和数据库中的数据被误删除了,所以缓存和数据库中都没有数据;

- 恶意攻击:专门访问数据库中没有的数据。

方案一:缓存空值或缺省值。

一旦发生缓存穿透,我们就可以针对查询的数据,在 Redis 中缓存一个空值或是和业务层协商确定的缺省值(例如,库存的缺省值可以设为 0)。紧接着,应用发送的后续请求再进行查询时,就可以直接从 Redis 中读取空值或缺省值,返回给业务应用了,避免了把大量请求发送给数据库处理,保持了数据库的正常运行。

方案二:布隆过滤器过滤

当缓存缺失后,应用查询数据库时,可以通过查询布隆过滤器快速判断数据是否存在。如果不存在,就不用再去数据库中查询了。这样一来,即使发生缓存穿透了,大量请求只会查询 Redis 和布隆过滤器,而不会积压到数据库,也就不会影响数据库的正常运行。布隆过滤器可以使用 Redis 实现,本身就能承担较大的并发访问压力。

方案三:前端进行请求检测

为了应对恶心攻击,在请求入口前端,对业务系统接收到的请求进行合法性检测,把恶意的请求(例如请求参数不合理、请求参数是非法值、请求字段不存在)直接过滤掉,不让它们访问后端缓存和数据库。这样一来,也就不会出现缓存穿透问题了。

# 总结

其中,服务熔断、服务降级、请求限流这些方法都是属于“有损”方案,在保证数据库和整体系统稳定的同时,会对业务应用带来负面影响。